DesignShip 2019

はじめまして。

デザイナーでカメラマンの前田です。

先日東京で行われたDesignShipというデザイナーのためのイベントに参加してきました。

業界の壁を越えた、日本最大級のデザインカンファレンス

2019.11.23(Sat.) – 11.24(Sun.)

物語の力で「デザイン」の壁を越える。

特にデジタル・グラフィック・プロダクトにおける「デザイン」の知識や経験は、それぞれの業界を超えて共有できるものが多いにも関わらず、デザインコミュニティは業界内で閉じている傾向にあります。

デザインシップは、そんな分断されたデザイナーたちが壁を越えて一同に会し、学び、鼓舞し合うような機会を提供し、もって国⺠の創造性向上に寄与することを目的としたカンファレンスです。

DesignShip公式サイトより

会場は東京駅からも有楽町駅からも雨に濡れずアクセスできる東京国際フォーラム。

二日間の開催です。

初開催だった昨年の噂を聞いてから非常に気になっていたイベントで、

今年は原研哉さんが登壇されるとのことで一も二もなく参加を決めました。

※昨年の開催に至るまでの構想の記事がめっちゃおもしろいです(https://hajipion.com/2792.html )

会場は統一感があるデザインでおしゃれ、しかも思ったより規模がすごい・・・。

フロアは2つあり、ストーリーフロアでスピーカーのみなさんが喋り、

コラボレーションフロアでは様々なスポンサー企業のブースや、コラボセッションが行われていました。

私はストーリーフロアに入り浸り、ほとんどのセッションを聞いてきました。その中でも興味深かったお話などをピックアップします。

■「日常」を拡張するAIとデザインの話

Ubie株式会社 畠山糧与さん(なんて読むんだろう・・・)

医療の現場での課題とAIができることや、AIと人間の関わり方などを知ることができました。

医療現場の課題①

ドクターの時間は患者と向き合う時間ではなく、

カルテや書類の入力に大半の時間を取られている

↓

既存のA4一枚の問診票では詳しい症状が分からないので結局患者に直接聞くことになる。=聞いた情報をドクター自身が入力することになる。

↓

AI問診票

より深い問診が事前にできる。

カルテに入力するのに即した言葉に自動で変換。

↓

ドクターの問診時間は1/3に!

医療現場の 課題②

ドクターの経験によって思い当たる症例の数が違う

治療にばらつきがでる

↓

可能性のある病気のリスト化支援AI

↓

テストをしたところ使いにくいという意見があがる

「AIのブラックボックス問題」

- 結果だけ表示されてもサジェスチョンの理由がわからないと

人間では判断できないという問題

↓

病名のリスト化とともに理由をつけるように改善

↓

人間がAIのクセやAIとの付き合い方を学習できるように

AIには「道具」としてと「人格」としてのAIがある

いわゆるターミネーターとかは「人格」としてのAI

今回のAI問診票などは「道具」としてのAI

・道具としてのAIは完璧ではない

・解釈性を手掛かりに人がAIのクセを学びやすくする

こういったことをポイントに道具としてのAIづくりを進めているということでした。

AIというと勝手に自動でいい感じにやってくれるものというイメージがありましたが、AIにもクセがある。というのと人間側がそのクセを理解できるようにする。という考え方は今までのUIやUXの先の領域のデザインだなと感じました。

AIのデザインは未知の領域ですが、できることがまだまだありそうでわくわくします!

■グロービス パネルディスカッション

『イノベーションとデザイン』田久保 善彦 × 田川 欣哉

Designshipのテーマでもあるデザイナーの越境について、BTC人材について本もだされているTakramの田川さんのお話がとても面白かったです。

田川さんの著書はこちら

/なぜ今BTC人材が必要なのか?

今は新たな産業革命の時代。

技術が飛躍するタイミングで、新しい技術を整理できるような越境型人材が必要になる。

/たとえば越境型人材の具体的な強みとは

B×C=齟齬なくマネタイズからUIまで落とし込める

T×C=高速プロトタイピング

越境型人材になるには

①ひとつのことのプロフェッショナルになる

世の中でプロと呼ばれる人になる

②半歩越境を繰り返す

軸になるものを中心に近場を深めていく

自分自身が複数の分野でクリエイティブに取り組んできて、何者なんだろうかと感じることがよくあったため、「世の中の進歩は名前がないところにある」

という言葉が印象的でした。

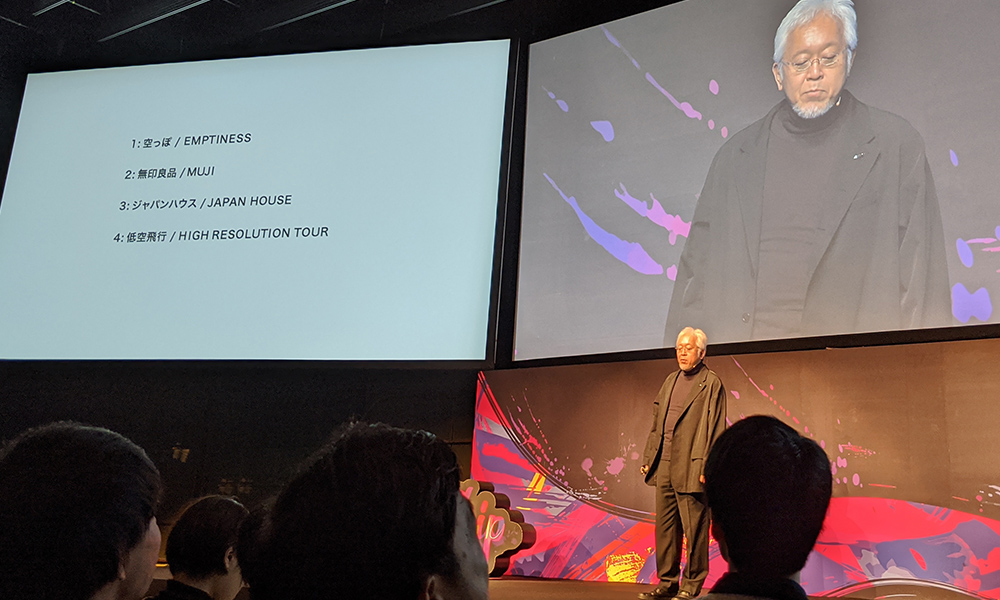

■日本について

日本デザインセンター代表取締役社長 原 研哉さん

知識の深さと、昔から軸の変わらない確固たるデザインへの考え方を感じました。

/グローバルとローカル

グローバル化がすすむ中でローカルは悪ではない。

文化=ローカルにしか存在しないもの。

グローバル化の波の中で世界を文化でどう色づかせるかが重要になる。

/日本的文化の特徴

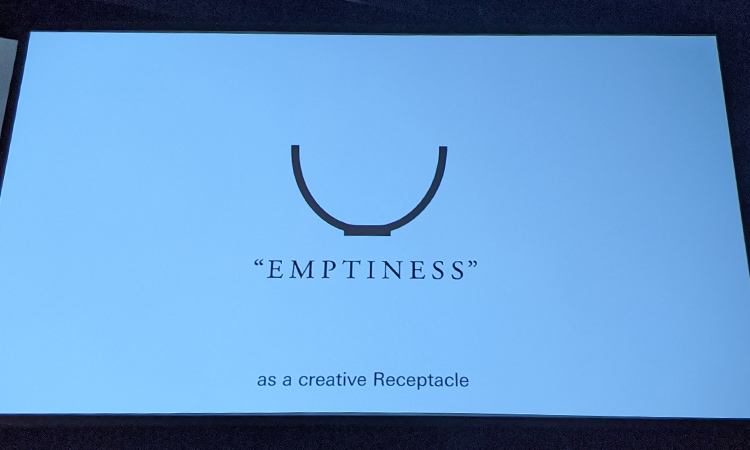

EMPTINESS 創造的な空白 = as a creative Receptacle

日本のミニマルとヨーロッパのシンプリシティは少し違うもので

日本のミニマルは何もないところに膨大な想像力を呼び出すもの。

神社に見られるように、屋代という何もない空間をつくることで、見えない神様がはいっているかもしれないという状況をつくる、そして想像させるという考え方。

日本文化といえば着物や忍者といったわかりやすいものではなく、日本文化の本質こそを伝えるべきという考え方が原さんらしく、解像度が高い視点を感じました。

■Vitals:デザインの生命線

I&CO 共同創業者 レイ・イナモトさん

自分の生い立ちのストーリーの中で影響を受けた人物や言葉、そこから得た教訓を飽きることなく聞くことができました。

「どれだけすごいか」ではなく「どれだけすごくなりたいか」を大切にしてほしい という言葉が響きました。

VITAL=必要不可欠な、きわめて重要な

仕事における必要なことと不要なこと

NEVER VITAL

・COMPLEXITY【複雑】

・CAN'T 【 出来ない 】

・MEDIOCRITY 【 平凡 】

・INSULT 【 侮辱 】

ALLWAY VITAL

・CONVICTION 【 信念 】

・♥ 【 愛 】

I&CO MAXIM

1|迷ったら、削る

2|「イエス」を提供せずに「ノー」はなし

3|習慣は良質への道

4|厳しく、優しく

5|リスクをとらずに変化なし

6|見えないことを探す

7|ロジックよりマジック

I&CO7つの法則裏話の気になったところをピックアップしました

習慣は良質への道

→妥協して平凡なモノづくりを続けると習慣になるし、逆もしかり

リスクをとらずに変化なし

→Just do it.のキャンペーンから、すべてを犠牲にする覚悟で、何かを信じることが大切だと感じた

見えないことを探す

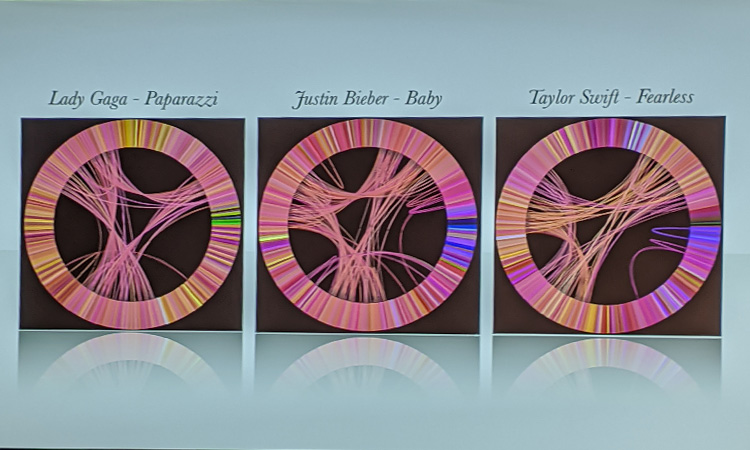

→音楽をデータによって可視化したことで全く別の曲でも規則性が見えてくる。「見えないところに決まりがある」

ロジックよりマジック

→人間は物事を決めるときに感情に左右されて決めている

扁桃体の反応が弱い人は意思決定ができないことが多いという研究がある。 扁桃体にささるようなマジックが必要

科学や数値で裏付けがあるお話でとても面白かったです。

自らの生い立ちや具体的なエピソードで人の心を動かしつつ、裏付けを見せることで納得感もある興味深いお話でした。

ストーリーとロジカルな考え方がうまく融合していて、こんな話し方ができる人の話は最強でした。

■DesignShipを終えて

気になったキーワードをピックアップしました。

/BTC人材

/越境型人材

DesignShipの主旨でもありますが、越境が必要な時代になっているということを誰もが話していました。

デザイナーはデティールにこだわることももちろん必要ですが、

その段階は一番最後にあるべきもので、ブランドや商品が最初から最後まで芯が通ったものになるようコントロールするような人材が求められていました。もちろん経営者もエンジニアも言えることです。

/解像度のコントロール

一つ一つのモノづくりについて解像度をあげて考えること。

なぜそうなっているのか考えてみること。

制作する者同士での認識をあわせるために用意をすること。

/文化を世界で輝かせる

日本が終わっているから海外にいくわけではなく、日本の文化を世界に羽ばたかせる、日本を元気にしようと取り組む方々の信念を感じました。

/デザインの三次元化(Spatial design)

ARが一般化する日も近くなってきたため、デザインはグラフィック、webだけでなく空間的要素もこれからはもっていくというお話がありました。見た目だけでなく、ユーザーの視野の広さや音などの体験も考えていく必要があります。

/ラピッドプロトタイピング

誰もが共通していたのがプロトタイプをすぐにつくることです。ただのコピー用紙でも段ボールでもよいので思いついたらとにかく手を動かす。PanasonicのPA!GO!という製品ではプロダクトですが、ダンボールでのベータ版を 低コストでまず発売し、ユーザーインタビューを増やし改善していくという方法をとっていました。

建築の場合もARで実寸の検証をしているなどプロトタイプの重要性を感じました。

それぞれのクリエイターたちの思考プロセスを知ることが出来るイベントとなりました。来年もぜひ参加しようと思います!

Download

Download Contact

Contact